Con esa prosa al servicio de la lujuria y el deseo, el nadaísta Arbeláez escribe esta historia que inicia así como provocación: «me dejaron en masa mis seis amantes titulares. No lo podía creer… »

Con esa prosa al servicio de la lujuria y el deseo, el nadaísta Arbeláez escribe esta historia que inicia así como provocación: «me dejaron en masa mis seis amantes titulares. No lo podía creer… »

El cuento de Rosita

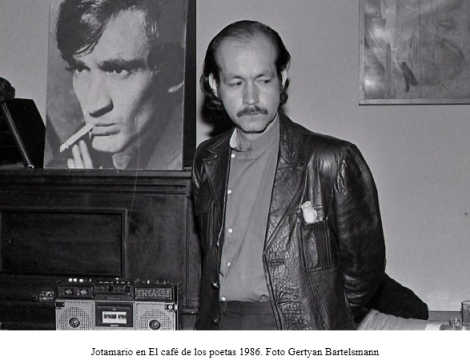

Jotamario Arbeláez

Alguna vez viví solo, recuerdo, cuando me dejaron en masa mis seis amantes titulares. No lo podía creer. Cada una se dio cuenta por aparte de que convivía con otras cinco.

Todo se debió a los celos de una séptima a quien no di cabida, pero ante quien tuve la debilidad de contarle del encarte en que me encontraba.

Por aquel tiempo, recién matriculado en el zen, había hecho al venerable Buda la promesa de no pelear por nada con nadie. Y así, los amores pasados se me iban acumulando con los recientes.

En castigo por mi inusual trance de sinceridad, la rechazada ofendida, ni corta ni perezosa, las llamó a una por una con el chisme del siglo.

Y al tiempo se me cerraron todas las puertas. A mí, que siempre había aspirado, ya que no fui marino, a tener en cada puerta un amor.

Tuve que regresar con el rabo entre las nalgas, a mi apartamento de soltero en La Soledad, a consolarme con mis miles de libros suspendidos de las paredes,

y con la música de Los Panchos que nunca antes me permití degustar.

Pero no me resigné a la música ni a la tusa. Al fin y al cabo los amores son para perderlos, o para que lo pierdan a uno.

Resolví, pues, continuar con mi ritmo, pero apelando a ese estado de la embriaguez que, por lo menos en mi país, se conoce como «laguna».

Ese espacio de tiempo en que no se registra ningún recuerdo. Y en el que por lo general se cometen locuras.

Confesiones como ésta deben ser mal vistas y peor oídas en sociedad por estas calendas, cuando todo el mundo no tiene ojos y oídos sino para las noticias atroces.

Los reconcomios del amor son imperdonables, sobre todo cuando no sufre la víctima sino que se sacude de la paliza con el cinismo.

Pero voy a continuar con mi tema porque para eso me pagan.

Y además porque muchos ya no me perdonarían que los dejara empezados.

Me tomaba todas las noches, antes de salir de jolgorio, media botella de vodka con zumo de mandarina en la soledad del estudio,

mientras leía las desventuras del joven Werther y las peregrinaciones de Childe Harold.

Me calaba mi chaqueta de ante y, a sabiendas de que ya no estaba registrando, me iba de levante por los bares más estrambóticos.

Manejaba por esa época los bolsillos morrocotudos, producto de mis reclamos publicitarios que conducían a las cajas registradoras a públicos embobados,

los mismos que se negaban a leer mis poemas contra la enajenación colectiva.

Cuántas amigas tuve en todas esas noches de amnesia temporal y prefabricada, y cómo se llamaron y con ellas qué tanto hice y en dónde,

es información que no debe haber quedado ni en los archivos akásicos.

Me salvaba así de la tentación de la recaída, de tirar dos veces un rayo en el mismo sitio.

El hecho es que despertaba por las mañanas con las camisas hechas un asco de besos, los pañuelos engominados, hediendo a nicotina, yo, que no fumo.

Y sin saber si había dormido solo o con una pareja madrugadora, de esas que tienen que trabajar, pero primero que ir a la casa a lavarse dientes y cuca y cambiar de cucos.

Un lunes que fue de asueto, si no me equivoco la fiesta de San José, abrí el ojo desahuciado de besos y lanza en ristre,

lo que significaría que me fue mal de levantes, cosa a todas luces inaceptable, dada mi labia byroniana y el bolsillo forrado en oro.

Di vueltas por el pequeño departamento que conservo desde mis tiempos de hippie, en busca de un poco de hielo para aplicar en compresas a mi objeto sexual, el implacable, pues que de ello me precio,

y en esa volteadera encontré sobre la mesa de plancha un papelito prometedor con un nombre y un número telefónico: Rosita, 3212223. Rosita, quién será ésta, puede que olvide rostros pero nunca un culo ni una caligrafía.

La letra era más bien patoja, pero aplicándole la pizca de grafología de que dispongo era también prometedora, pues denotaba cierta carencia de pecunia, dada la rusticidad de la tinta del bolígrafo y el papelito trozado.

Flagelé la memoria pero no di con ella. Debió haber pasado por la estancia, deduje, en una de mis célebres desmemorias, refocilándose con mi piloto automático, quien en estas ocasiones suele sacar la cara por mí.

Para colmo de oprobio, había dejado en la oficina mi agenda de teléfonos plena de «numeritos», esas niñas modelo siempre dispuestas a prestarme sus primeros auxilios sexuales.

Los cuerpos cavernosos llenos aullaban. Tocaba contactar a Rosita con todo tacto.

Apuré mi vodka y marqué. Le hablaría pausadamente y a medida que avanzara la parla discreta iría descubriendo por su voz y su tono y las inducciones el quién era y cómo y por qué.

Luego de una reiterada timbradera me contestó una voz de ogresa y le pregunté por Rosita. Se oía como el ruido de una quebrada. Oí que le gritaban al aire libre.

Al rato llegó al parecer extenuada. Aló, ¿con quién hablo? ¿Rosita? Pues claro, ¿quién más va a ser? Aparentaba por lo menos cuarenta y cuatro, y poco de sutileza.

El tono no me hizo referencia a ninguna de mis frecuentadas recientes. Era diferente, lo cual me ponía más rijoso. Insistí buscando más pistas.

Rosita, estaba pensando en usted, le habla el poeta Jotamario, como me oye, y es que quiero decirle que desde que estuvo en mi casa he estado por llamarla, no sé, se me ha hecho usted indispensable.

Gracias, lo que allí hago lo hago con mucho gusto, como lo hago en todas las casas.

Mierda, me resultó prostituta confesa. Pero ya metida la pata decidí meter las dos.

No puedo vivir sin usted Rosita, este departamento sin usted no tiene sentido. Desde que despierto la busco con la esperanza de que no se haya ido. Le tengo que decir que la necesito.

Tan amable, poeta, pero sus palabras me confunden. ¿No será que el confundido es usted? Yo soy Rosita Gachancipá, la señora que le plancha las camisas.

Mierda de nuevo. Pero a pesar del chasco descubierto no podía echar para atrás, no sería consecuente con mi estirpe de Casanova del barrio obrero.

Rosita, por supuesto, por eso le digo, si no fuera por usted yo no sería yo. Me va bien por el mundo, en el trabajo y con las chicas, gracias a cómo me deja las camisas impecables. La llamaba para decirle que le tengo una buena propina. Y no quiero dejarla para mañana.

Ay, qué emoción, muchas gracias, poeta, pero en este momento no puedo ir porque estoy en la quebrada juagando una pila de ropa que tengo que entregar esta noche.

Pero espere, le voy a decir a mi hija que vaya, tiene 18 años y se llama Jazmín. Yo creo que puede llegar a las 6 p.m., ¿la espera?

Muy bien Rosita, la espero.

Y me serví un vaso entero de vodka con jugo de mandarina.

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras